现在的位置:主页 > 综合新闻 >

现代间谍技术的演变:从“王牌特工”到“行走(2)

【作者】:网站采编【关键词】:【摘要】:间谍人员需要的第三类工具则是杀伤性武器,在必要时进行攻击。 比较强悍的有爆炸类武器,比如著名的“煤鱼雷”,由美国邦联特勤局的托马斯·埃奇沃

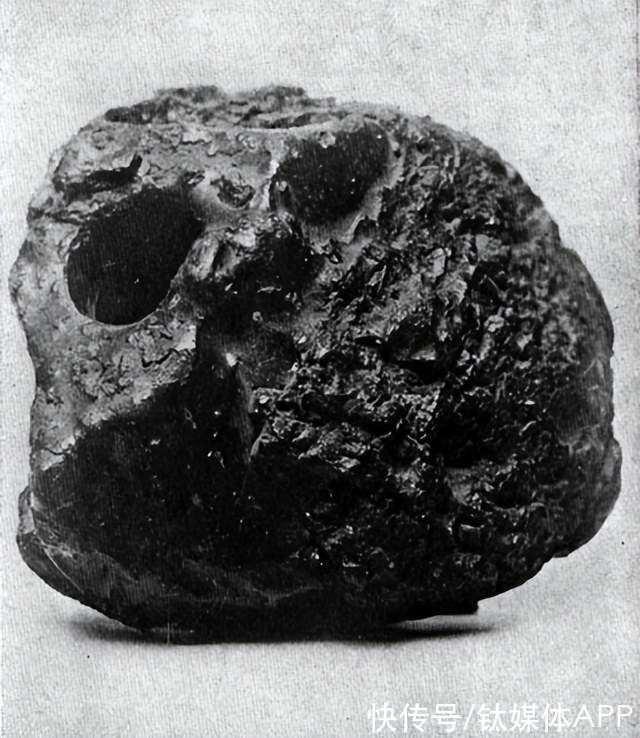

间谍人员需要的第三类工具则是杀伤性武器,在必要时进行攻击。

比较强悍的有爆炸类武器,比如著名的“煤鱼雷”,由美国邦联特勤局的托马斯·埃奇沃思·考特尼发明,将一枚炸弹伪装成一块煤的形状,掺到运输工具的煤箱里,可以引起爆炸,专门用来袭击火车和船只,成为当时最受欢迎的发明之一。

当然,克格勃特工也绝不认输,发明了另一个颇具浪漫色彩的武器——“死亡之吻”,将一把4.5毫米火器藏在口红管内,握住底座并将“枪管”旋转四分之一即可发射,不会引起敌方的怀疑。

还有一种隐蔽的生化类武器,比如1942年PROJECT Capricious计划,就希望将病毒混合到山羊粪便中,使得敌方军队发生感染。抑或是将雌激素引入希特勒的食物中,希望消除他标志性的胡子,从而削弱纳粹的士气。

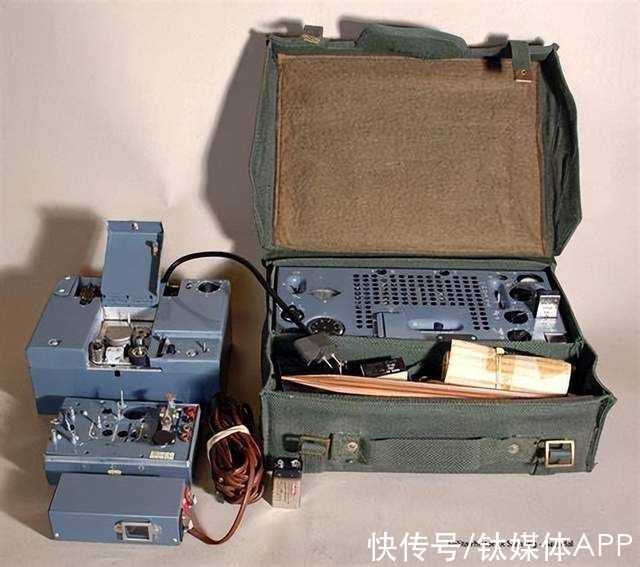

不难发现,二战及冷战时期,间谍工作中的杀伤性武器更多是取巧和改造,核心还是监听/监控等窃听设备,并极大地推动了电子技术的进步,美国的集成电路产业也是在这一时期飞速发展起来的。

著名的半导体公司德州仪器、仙童,都在二战期间承接了不少美国国防部的电子产品合同,进而崛起成为IC产业的先驱者。

可以说,没有应用于情报工作的电子监控技术,就没有今天的电子通信产业。

信息时代,无处不在的监控当时间来到信息时代,正如计算机从美国军方流入千家万户一样,间谍设备也开始从战争场景向社会各界传播,从而出现了新的变化。

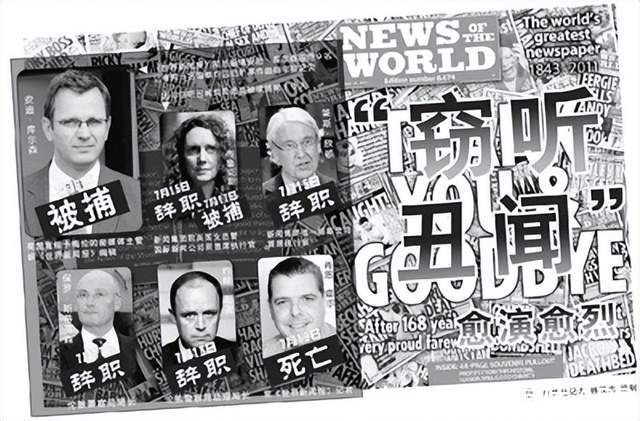

首先,在用途上,间谍设备不只被用来获取国家情报,还被用来获取个人机密和商业竞争。

电子监听设备成为专业窃听者的首选调查工具,私人侦探、报纸媒体、个人等都可以轻松且低成本地买到这些设备。当时的新闻报道显示,在美国的主要城市,多达三分之一的离婚案件中,涉及被隐藏麦克风截获的对话;五分之一的企业购买了顶级音频监控设备,以便监视竞争对手。

(默多克的新闻集团深陷窃听丑闻)

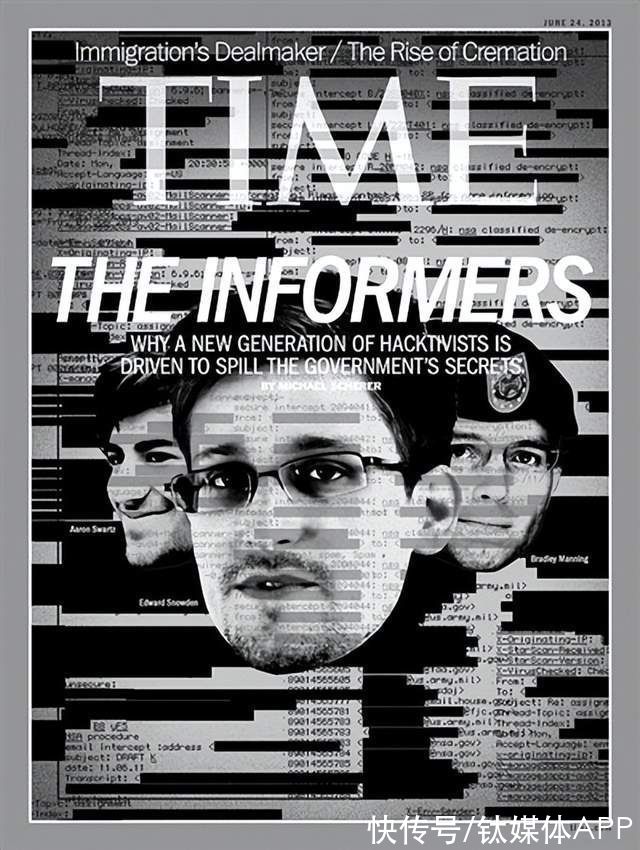

其次,在技术上,计算机和互联网的兴起也催生了间谍软件,可以更广泛地收集情报。

只要情报机构愿意,民众在网络上的所作所为几乎都是透明的,比如通过USB端口、键盘电缆,就可以监视对方访问过的任何网站。著名的棱镜计划(PRISM),就是由美国国家安全局在2007年发起的电子监听计划,能够从电子邮件、视频和语音交谈、社交网络等数字痕迹中收集情报,微软、雅虎、谷歌、苹果等互联网巨头皆参与其中。斯诺登公布的机密文档显示,“棱镜”项目将会监控所有美国人的电话和电子邮件。

因此,在伦理上,随着冷战结束和民众对正常生活的期待,美国国家安全局不断扩大监听范围已经有悖常理,开始让情报工作卷入争议。

2006年,《纽约时报》《洛杉矶时报》等就披露了美国政府秘密监控银行转账信息的消息,认为这违反了隐私方面的法案。就连一些虚构的获取情报的影视情节,比如美剧《24小时》中杰克·鲍尔“不惜一切代价”的审讯方法,也被认为是一种酷刑,遭到了大量反对。

总的来说,随着时间推进到和平年代,间谍工作越来越像一把双刃剑。

信息技术赋予了间谍工作更高的便捷度,也由此导致了扩大化的情报收集范围。原本窥视着敌军的眼睛,开始丝丝缕缕地蔓延到普通民众身上。这时候,窥探手段的合法性与合理性,开始受到质疑和约束。

移动时代,重新想象情报如果说信息时代的情报工作,是国家机构和专业人员对“有价值、难获取的信息的处心积虑”,那么移动智能的技术背景下,窥探似乎变成了一件全民参与的事件。

机器学习的机制下,情报的定义变了。

依据《孙子兵法》的说法,情报等于谍报,往往是通过秘密手段搜集来的、关于敌对方外交军事政治经济科技等有价值的信息。以前的情报工作,只需要追踪那些重要的、有明显价值的数据线索。

而随着人工智能这一新技术的出现,通过海量数据来进行无监督学习,大大提升了情报采集、分析的效率和规模。情报数据的泛化,也驱使监控范围进一步扩张,间谍软件数量的迅速增加。

文章来源:《现代塑料加工应用》 网址: http://www.xdsljgyy.cn/zonghexinwen/2022/0408/540.html

现代塑料加工应用投稿 | 现代塑料加工应用编辑部| 现代塑料加工应用版面费 | 现代塑料加工应用论文发表 | 现代塑料加工应用最新目录

Copyright © 2021 《现代塑料加工应用》杂志社 版权所有 Power by DedeCms

投稿电话: 投稿邮箱: